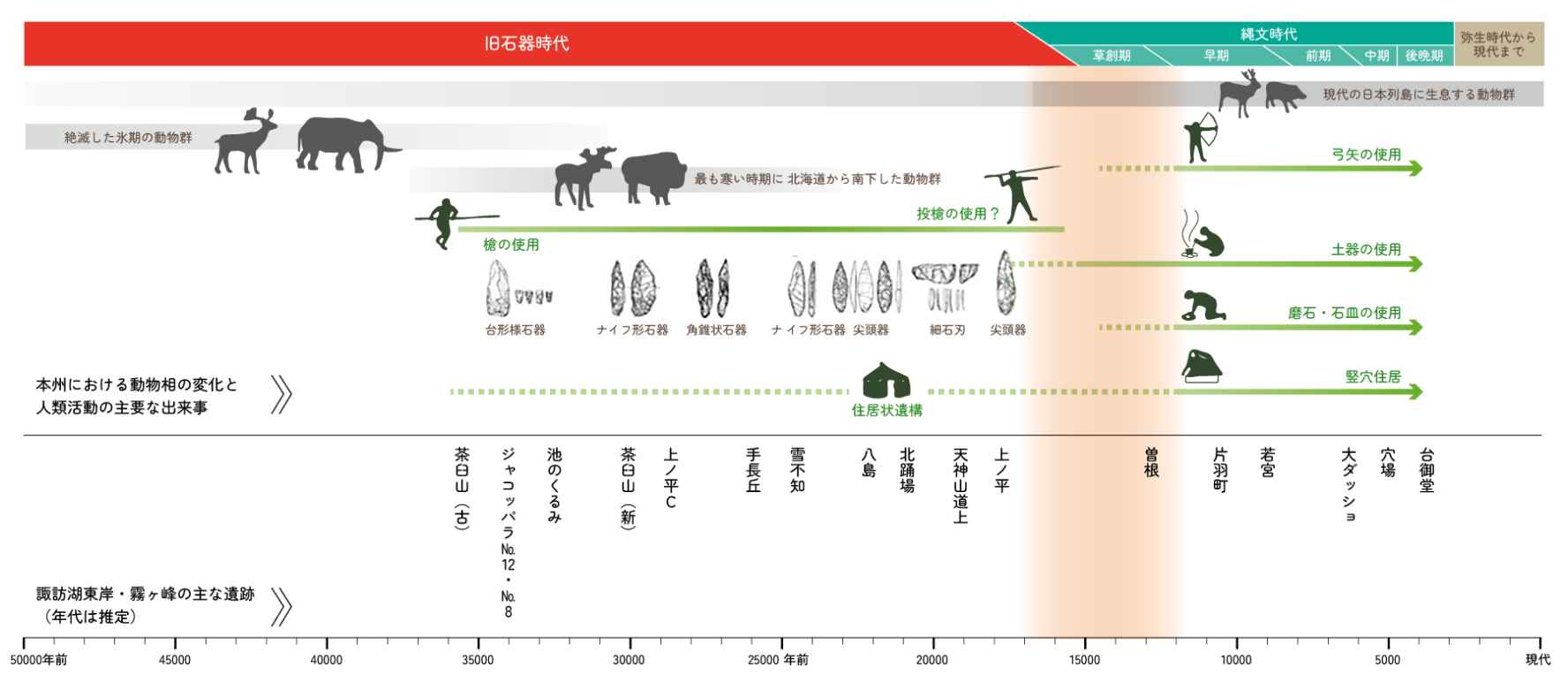

日本列島にやってきた最初の人たち

ヒトの誕生

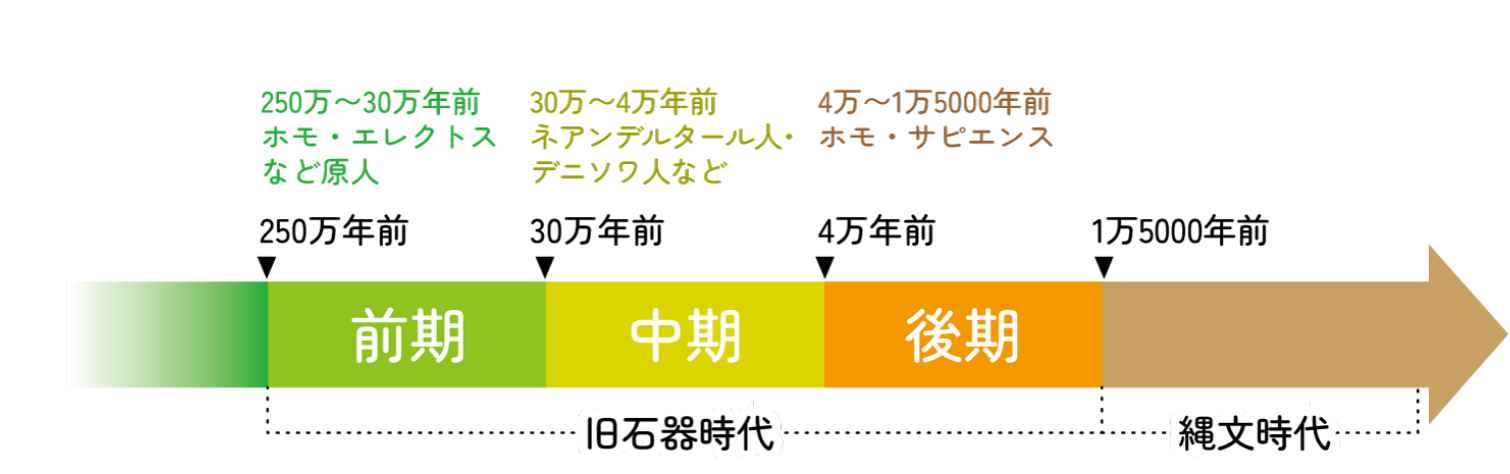

猿人と呼ばれる最初の人類が現れたのは、およそ700万年まえのアフリカ大陸と考えられています。人類種はアウストラロピテクスやホモ・エレクトス、ネアンデルタール人、デニソワ人など様々な種に派生しましたが、後期石器時代と呼ばれる約4万年から1万5000年前には現在の私たちにつながるホモ・サピエンスが他の人類種を駆逐して唯一のヒト属となりました。

ヒトはどうやって日本へやってきた?

現在の日本列島にたどり着いた時期はまだ特定されていませんが、少なくとも4万年ほど前には列島で生きた旧石器人がいたと考えられています。そのころの地球は氷河期と呼ばれる寒い時期。現在の日本列島周辺の海面が低くなっていただけでなく、凍りついた海峡もあり、大陸と地続きになっていた時期もありました。こうした場所を通って現在の日本列島に渡ってきたと思われます。

250万年前 石器登場

200万〜170万年前 ユーラシア大陸へ進出

4万年前 この頃にはヒトが日本列島へ

1万5000〜1万年前 弓矢や土器の登場

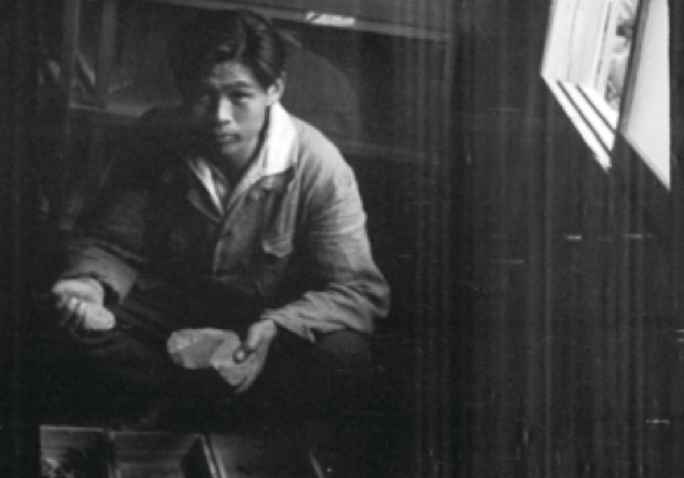

“発見”された日本の旧石器時代

日本には存在しないと思われていた「旧石器時代」

現在では当たり前に教科書にも載っている日本の旧石器時代ですが、ほんの80年前には「日本には旧石器時代は存在しない」というのが常識でした。戦前の日本では、古事記や日本書紀に書かれた神話が正しい歴史と信じられていたのです。日本列島をつくったのは神々で、日本人の国家は神武天皇が即位したとされる紀元前660年。それ以前に「日本人」以前の先住民族がいたとしてもせいぜい縄文時代までとされていました。

岩宿遺跡と「旧石器時代」の発見

終戦から間もない昭和21(1946)年、こうした日本の考古学を覆す大発見がありました。戦地から故郷の群馬県に帰ってきた相沢忠洋という青年が、後に岩宿遺跡と呼ばれるようになる場所で見つけた黒曜石の石器です。

重要なのはこの石器が見つかった赤土の地層。関東ローム層と呼ばれるこの地層は、土器が見つかったこともない古い時代のもので、当時の常識で言えば遺跡などあるはずがない場所だったのです。

昭和24(1949)年には完全な槍先形の尖頭器を発見。その後の明治大学による調査で、旧石器時代の遺跡の存在が確認されました。日本の「旧石器時代」の発見でした。

旧石器時代の暮らし

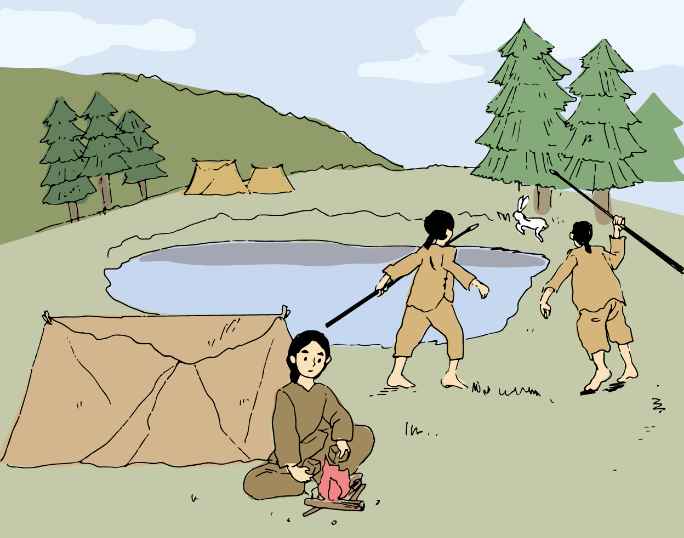

どんなふうに暮らしてた?

旧石器時代の遺跡から見つかるのは、石器に加え、住居跡のような遺構ではなく、礫群(れきぐん)(※1)や炭化物集中(※2)と呼ばれるものです。これは旧石器の人々が長期間の定住でなく、短期的なキャンプのような暮らしをしていたことを示しています。 そんなふうに、獲物や食料を求めてある程度の範囲を移動していくのを「遊動」と呼んでいます。

※1 礫群:握りこぶしくらいの大きさの石がまとまって出土したもの。焼けたあとが残るものも多く、火を使った料理に使われた跡と考えられる。 ※2 炭化物集中:炭になった遺物が集まったところ。動物の肉など火を使った料理の痕跡と考えられる。

旧石器時代のキャンプ地?

旧石器時代の遺跡でしばしば見つかるのが「環状ブロック」。これは遊動する集団の円陣キャンプ地だったと思われます。こうしたキャンプ地を移動しながら、獲物や食料、石器の材料を手に入れていたのです。

どんな道具を使っていた?

旧石器時代の人々が使っていた道具といえば石器(石で作られた道具)です。他にも動物の骨から作られた骨器や、木を削って作った木器などもあったでしょうが、そのほとんどは長い年月を経て土中で分解されてしまいます。現代の私たちが確認できるほぼ唯一の道具が、分解されない石器なのです。

諏訪に現れた最初の人たち

諏訪に最初の人が現れたのはいつ?

諏訪という土地の特徴って?