諏訪の考古学の始まり

藤森栄一と諏訪考古学研究所

曽根遺跡からはじまった諏訪の考古学ですが、本格的な発展や調査が進んだのは戦後に入ってからでした。特に調査・研究をリードしていったのが、藤森栄一(1911年~1973年)です。考古学の道に進みたかった藤森ですが、商家の生まれということもあって許されず、当時の中学校を卒業すると家業を継ぎました。それでも藤森の情熱は冷めず、独学で一流の考古学者になりました。 そして戦後、兵役から帰った藤森が立ち上げたのが「諏訪考古学研究所」でした。

考古学者を育んだ

諏訪考古学研究所

当時、本屋を営んでいた自宅に開かれた「諏訪考古学研究所」は、自身の研究だけでなく、高校生らを指導するためのものでもありました。多くの高校生が集まり、曽根遺跡の研究や新たな遺跡の発掘を行い、後に茶臼山遺跡の発見調査や黒曜石原産地の星ヶ塔採掘遺跡確認など、数多くの成果を残しました。

旧石器時代の遺跡の発見

茶臼山遺跡

‥昭和27(1952)年発見

諏訪湖を望む高台で行われていた住宅工事の現場で、黒曜石製などの石器がたくさん出てきました。見つけたのは高校生・松沢亜生。諏訪考古学研究所員でした。同じく所員の大学生・戸沢充則と松沢は、石器の形や出土した地層から、遺跡が1万数千年以上前の旧石器時代のものだと推測。この説はその後の調査で裏付けられました。茶臼山遺跡は、関東地方以外で発見された初めての旧石器時代遺跡で、日本に旧石器時代があったことを決定的付けた遺跡なのです。

存在しないはずの石斧

茶臼山遺跡で見つかったひとつの石斧が、考古学界に波紋を呼びました。蛇紋岩で作られた長さおよそ12cmの石斧です。問題はその刃先。この石斧の刃先は丹念に磨かれており、「局部磨製石斧(※1)」と名付けられました。

実はこの当時、世界を見渡しても旧石器時代の遺跡からは磨製石器は見つかっていませんでした。磨製石器は世界的には新石器時代(※2)の指標となる道具で、日本でも縄文時代に技術が確立したと考えられていました。つまり、旧石器時代の遺跡からは出てくるはずがない石器だったのです。

そのため、縄文時代の遺物が混入したのではとも言われましたが、後に日本各地で同様の石器が見つかり、日本の旧石器時代の「局部磨製石斧」は世界最古の磨製石器と考えられるようになりました。

※1 局部磨製石器:石を磨いて作った石器を「磨製石器」と呼ぶ。この石斧の場合、一部だけが磨かれていたため「局部」という言葉が付けられた。 ※2 新石器時代:打製石器(石を打って作った石器)を使い、狩猟採集生活を送っていた時代を旧石器時代を呼ぶ。これに対して、新石器時代は磨製石器を使うようになり、生活も定住化した時代を指す。一部では農耕も行われるようになった。

旧石器時代の遺跡の発見

北踊場遺跡

‥昭和24(1949)年発見

後に茶臼山遺跡を発見する松沢亜生が、中学生時代に見つけたのが北踊場遺跡です。茶臼山より二段高い丘陵地の工事現場で、黒曜石などで作られたたくさんの石器を見つけたのがきっかけ。当時は縄文時代の遺跡と考えられましたが、松沢が記した研究の第一歩となった遺跡でした。

上ノ平遺跡

‥昭和27(1952)年発見うえのたいら

茶臼山遺跡の発掘調査終了後、明治大学考古学研究室の芹沢長介が北踊場遺跡の尖頭器に注目。藤森・芹沢らが北踊場を調査した帰路、立ち寄った隣の丘で槍先状の小さな石器を発見したことがきっかけで発見されました。翌昭和28(1953)年の発掘で数多くの尖頭器などが見つかりました。

※1 尖頭器:木の葉形の石器で、槍先として使ったと考えられた。しかし尖頭器には多くの種類があり、実際には槍以外のさまざまな用途が想定できる。

手長丘遺跡

‥昭和31(1956)年発見

上ノ平遺跡から一段下の丘陵地で見つかった遺跡。ここは上諏訪中学校の校庭となっており、当時の教員・林茂樹が台風で猛れたポプラの木を生徒といっしょに片付けているときに土器を見つけたのが発見のきっかけでした。

最初に見つけたのは土師器(はじき)と呼ばれる土器で、この場所が古墳時代に祭祀を行った跡が残る遺跡であることが確認されました。

発見は続きます。古墳時代の遺跡のさらに下、ローム層から石器が出土したのです。生徒とともに発掘を行った林は数多くの石器を発見。ここに旧石器時代の遺跡があることが判明したのです。

霧ヶ峰高原の遺跡群

八島遺跡‥昭和30(1955)年発見

観光道路を作るための工事で多くの黒曜石が見つかったことから発見。昭和30(1955)年には、茶臼山遺跡や上ノ平遺跡の発掘にも関わった戸沢充則らが発掘調査をしています。

雪不知遺跡

‥昭和37(1962)年以降発見ゆきしらず

絶えず水が流れているため、厳冬期でも雪がすぐ溶けることから「雪不知」と名付けられた、八島ヶ原湿原の東にある沢。この沢の両側に旧石器時代の遺跡が見つかりました。遺跡の一部は諏訪考古学研究所によって学生らの協力のもと調査が行われました。

※1 ナイフ形石器:ナイフの刃のようになっている部分以外は、ブランティングという刃潰しのような加工が施されている石器。尖頭器同様さまざまな形・大きさのものがあり、必ずしもナイフのように使っていたとは限らない。

池のくるみ遺跡

‥昭和34(1959)年発見

霧ヶ峰高原から諏訪湖方面へ少し下ったところにある美しい小湿原「池のくるみ」で発見。昭和40(1965)年からは、毎年夏に霧ヶ峰高原で遺跡調査活動を行っていた、金井典美・石井則孝ら早稲田大学考古学研究会を中心としたメンバーが発掘調査を行いました。

ジャコッパラ遺跡群

‥昭和50年代(1975年〜)発見

従来から黒曜石や土器の破片が採集されていたのが霧ヶ峰高原の南側に広がる「ノタッパラ」「ジャコッパラ」と呼ばれる広くなだらかな草原。昭和50年代の遺跡分布調査で遺跡が存在することが知られており、平成3(1991)年から行われた遺跡分布調査で多数の遺跡が発見されました。

※2 頁岩:堆積岩の一種。池のくるみ遺跡周辺では産出しないため、東北や北陸など他の地域から持ち込まれたと考えられる。

※3 台形石器・台形様石器:台形の細い側を基部として刃潰し加工を行い、広い側のみを刃のようにしてある石器。

諏訪湖東岸の遺跡群

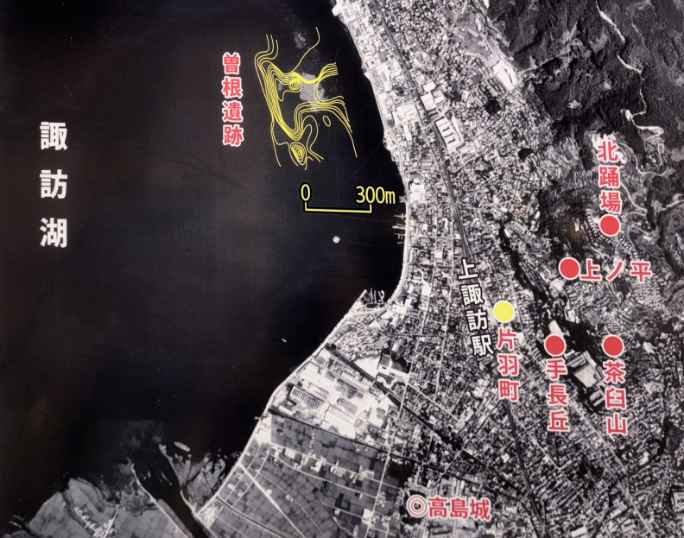

諏訪湖東岸遺跡群

諏訪湖の東岸一帯には旧石器時代の遺跡が密集しており、現在では「諏訪湖東岸遺跡群」と総称されています。茶臼山遺跡、北踊場遺跡、上ノ平遺跡、手長丘遺跡などがあり、わかっているだけでも13もの遺跡が見つかっています。諏訪湖東岸遺跡群に隣接して、旧石器時代に続く縄文時代草創期の曽根遺跡が諏訪湖底に存在することには大きな意味がありそうです。

なぜこの場所に遺跡が密集している?

諏訪湖東岸の遺跡は、それぞれが異なる時期のものです。つまり、旧石器時代の人々が数千年から1万年近くにわたって、繰り返しこのエリアにやってきてキャンプをしていたのでしょう。旧石器時代人には「おなじみの場所」というわけです。

では、なぜ旧石器人たちは何度もここを使ったのでしょう? 現代の私たちは想像することしかできませんが、以下のような理由が考えられます。

- 諏訪湖が目印になった:遊動生活を送る上で、場所のわかりやすい目安があると便利です。諏訪湖はまさに巨大なランドマークになります。

- 拠点として便利な立地:陸路と水路がつながる場所で、遠くまで見通しが利くこの場所は、次の目的地をめざすときの滞留地として便利だった。

- 黒曜石産地から近い:黒曜石の原産地である霧ヶ峰高原・和田峠一帯から徒歩で半日程度と近く、石器作りや他の地域に黒曜石を運ぶ準備がしやすい。

- 食料が豊富:湖と山の間にあり、狩猟にも漁猟にも便利。また、旧石器時代以前は大型獣が湖などの水場周辺に集まっていた可能性もあり、狩りに適した場所だったと考えられる。

例えば茶臼山遺跡で発見された「局部磨製石斧」は、全体や刃の形を観察するとある種の「斧」や何かを削る道具のように見えます。でも、なぜ1点だけなのでしょうか。もし有用な道具ならば同じような石器がもっとたくさんあってもいいはずです。逆に、他地域にはこの種の「石斧」が大量に残されている遺跡もあります。

また、霧ヶ峰高原のジャコッパラNo.12遺跡では、打製の石斧が2点見つかりました。この石斧は、茶臼山遺跡のものとは違ってとても脆い石材から作られています。実際に道具として使ったかどうかは分かりませんが、案の定、2点とも真っ二つに折れてしまっています。ですが、折れた破片は遺跡内のごく近い場所に残されていたのです。道具として使えなくなった石器が、壊れたままの状態で残されていることの意味は何なのでしょうか。

さらに木の葉形の石器である「尖頭器」にも同じような疑問があります。これらは槍先として、あるいは物を削ったり切ったりする道具として使用することは可能です。しかし、中には「異常に薄く作られた優美な尖頭器」などが存在します。おそらく旧石器人たちも、これらの石器を“美しい”と感じ、綺麗に仕上げる意図を持って作ったのではないでしょうか。写真は下諏訪町の浪人塚下遺跡出土の尖頭器と、両面加工石器です。これらは一見して実用品のようには見えません。最初から実用以外の目的で作られた石器が存在するのではないでしょうか。また実用品としての意味と、非実用品としての両方の意味を持つ石器もありそうです。旧石器時代の人々が、石器に託した「それ以上の意味」については、彼らと同じ構造の脳や感情を持つ現代人の私たちが解明すべき課題のように思われます。