謎の湖底遺跡の発見

諏訪湖底の調査で偶然発見された曽根遺跡

明治41(1908)年10月24日、その遺跡は偶然見つかりました。この日、諏訪湖では「諏訪湖の研究」のため、高島小学校の教師・橋本福松が水深の調査をしていました。湖底を竿でつついたりして深さを調べているとき、1箇所だけ地面が固い場所を見つけます。どうなっているのか、その場所の土をすくってみると、2つの石鏃(矢じり)が見つかったのです。

これが曽根遺跡発見の瞬間でした。

これが曽根遺跡発見の瞬間でした。

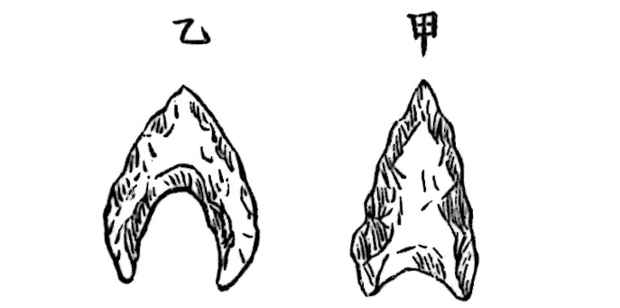

最初に発見された石鏃

(右・左上=曽根遺跡研究会2009『諏訪湖底曽根遺跡研究100年の記録』/東京大学総合研究博物館所蔵

左下=橋本福松1909「諏訪湖底より石器を発見す」『東京人類学会雑誌』第279号)

日本で初めて確認された「水中遺跡」

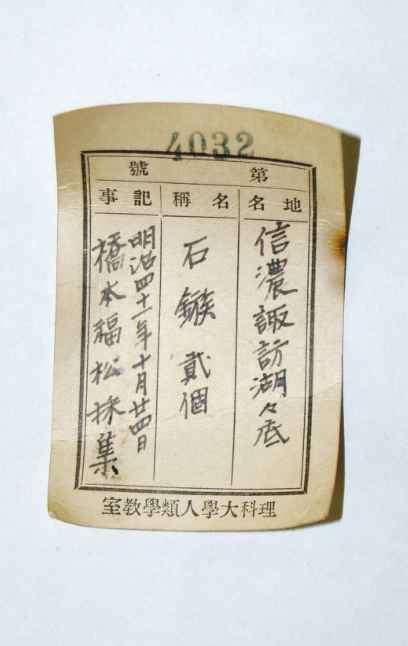

水中から石鏃。これには橋本福松も驚きました。「湖沼学の父」と呼ばれ、「諏訪湖の研究」の指導もしていた東京の子爵・田中阿歌麿に連絡。翌明治42(1909)年には、人類学の権威であった東京帝国大学の坪井正五郎が諏訪湖を訪れ、橋本ら地元の愛好家とともに湖底調査を行いました。この調査で多くの石鏃が見つかり、湖底に遺跡があることが確認されました。これは諏訪の近代考古学の始まりでもありました。

存在が確認された曽根遺跡は、日本で最初に発見された「水中遺跡」として文化庁に認定されています。

存在が確認された曽根遺跡は、日本で最初に発見された「水中遺跡」として文化庁に認定されています。

坪井の調査風景(右上=坪井正五郎)

(坪井正五郎1909「諏訪湖の底に在た石鏃」『大日本小学作文奨励集』第5号)

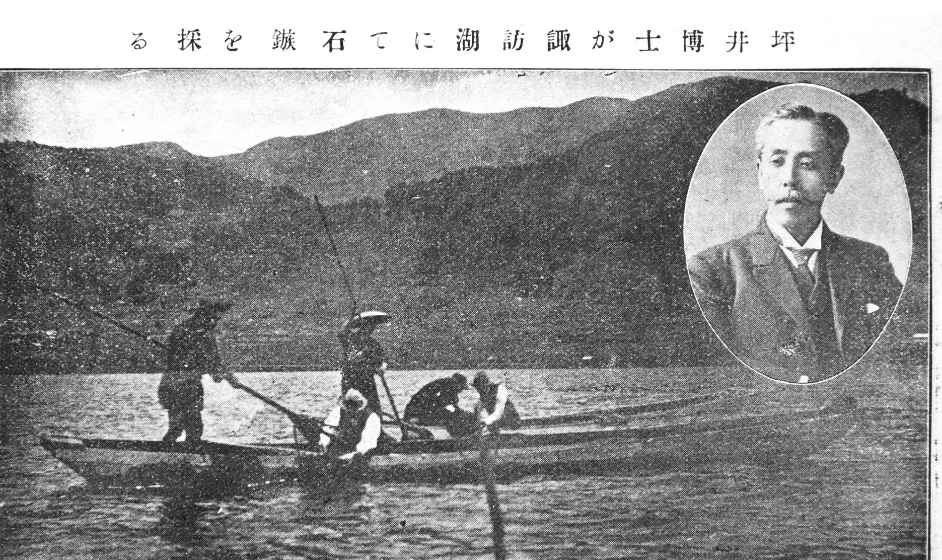

藤森栄一採集のたくさんの出土品

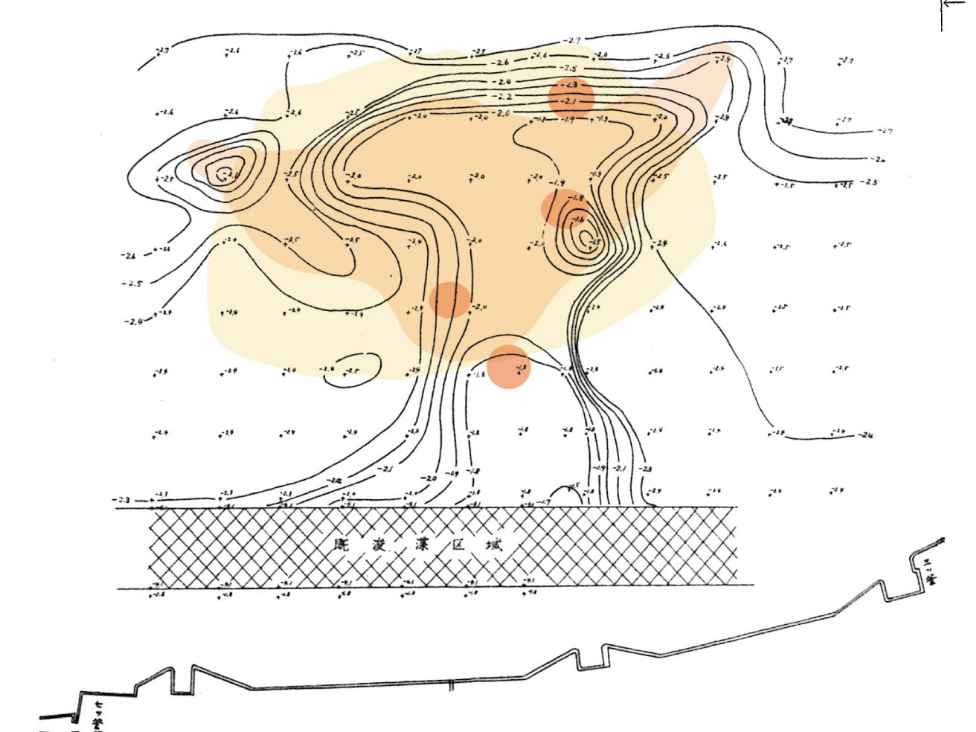

曽根遺跡ではその後も調査が行われました。戦後、藤森栄一も熱い情熱を傾けました。昭和27(1952)年から昭和34(1959)年にかけては特に熱心な調査を行っており、夏は泥船を出して遺物を採集、冬は凍った湖面に穴を開けて湖底地形図の作成と、1年中曽根に通い詰めています。

この調査が数多くの出土品の発見や、曽根の地形の確認につながりました。

藤森調査の採集品

[200~(新泉社2016『諏訪湖底の狩人たち 曽根遺跡』)

夏場の調査の様子

(新泉社2016『諏訪湖底の狩人たち 曽根遺跡』)

冬場の調査の様子

(岩波写真文庫1957『諏訪湖』岩波書店)

確認された曽根の湖底地形図

A~Cは、特に遺物の多く発見された地点。石鏃の製作はここを中心に行われたか

(新泉社2016『諏訪湖底の狩人たち 曽根遺跡』)

どうして湖底に遺跡が?

論争を呼んだ曽根遺跡

水中で見つかった曽根遺跡は、新聞でも取り上げられ、全国的な話題になりました。とりわけ、多くの人の注目を集めたのは水中にある理由。

当たり前ですが、人間は水中では暮らせません。であれば、なぜ曽根遺跡は水中で見つかったのでしょう? この謎をめぐる議論は曽根論争と呼ばれるようになりました。

当たり前ですが、人間は水中では暮らせません。であれば、なぜ曽根遺跡は水中で見つかったのでしょう? この謎をめぐる議論は曽根論争と呼ばれるようになりました。

論争を呼んだ曽根遺跡

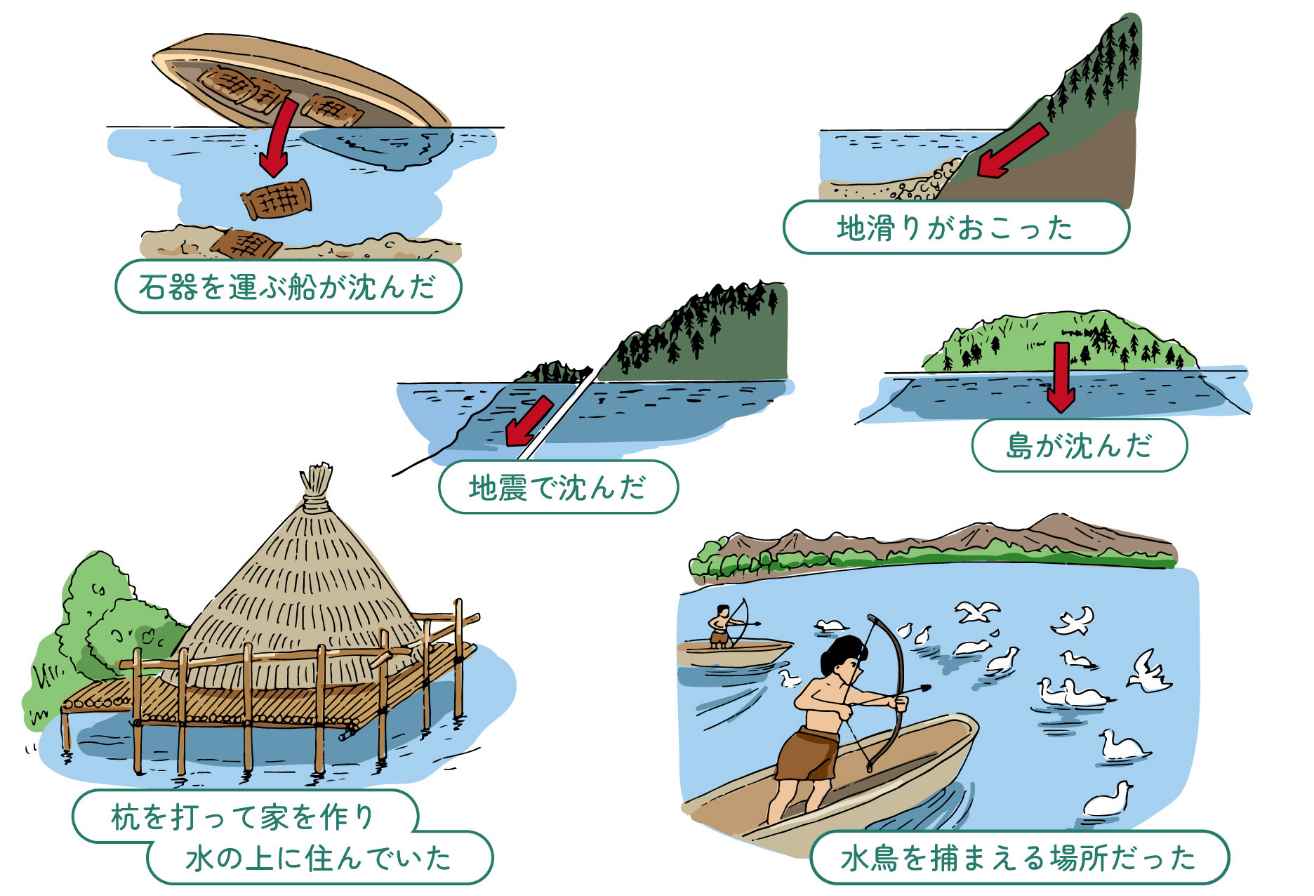

- 杭上住居(湖上住居)説:湖底に杭を立ててその上に住居を建てて暮らしていたという説。ヨーロッパに例があり、坪井正五郎が唱えた。

- 断層・地滑り説:もともと地上にあった住居・遺跡が、地震による地滑りによって湖底に沈んだとする説。東京帝国大学の地質学教授・神保小虎が主張した。

- 筏上住居説:筏の上に住んでいたという説。坪井の弟子・鳥居龍蔵が考えた。

- 島沈没説:もともと島だったものが何らかの理由で沈んだとする説。

ーしかし、長年結論は出なかった。

曽根は水位変動で水没した?

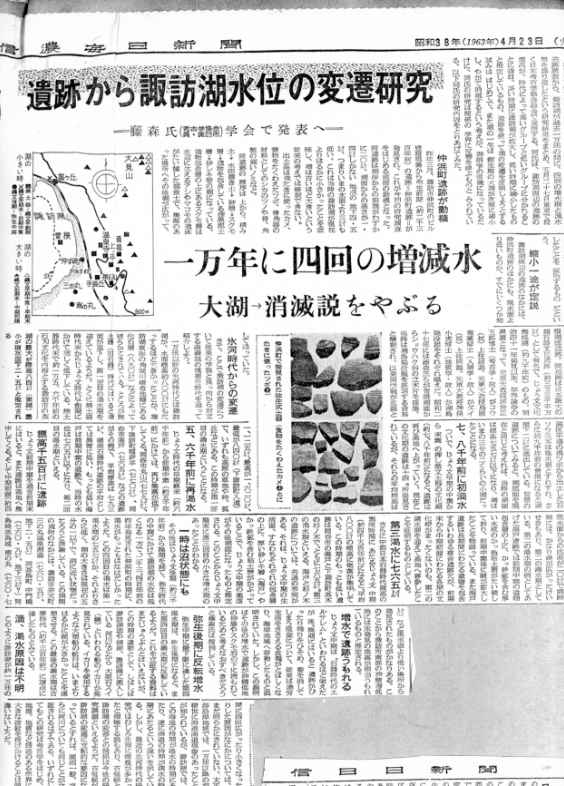

長年結論が出なかった曽根遺跡の謎ですが、戦後、昭和38(1963)年に藤森栄一がひとつの仮説を出しました。それが諏訪湖の水位変動によって水没したという説です。

藤森は諏訪湖周辺のさまざまな遺跡を調査する過程で、時代によって遺跡の標高に違いがあることに気づきます。中には現在の諏訪湖の水位よりも低い場所もありました。ここから、「時代によって諏訪湖の水位が変わったのではないか」という仮説を立てたのです。

[藤森仮説]

諏訪湖は旧石器時代から弥生時代までに5度の増水期と4度の減水期があり、曽根遺跡は減水期に生まれ、増水期に水没したという仮説。

(『信濃毎日新聞』昭和38(1963)年4月23日)

こんなに変わった諏訪湖の形

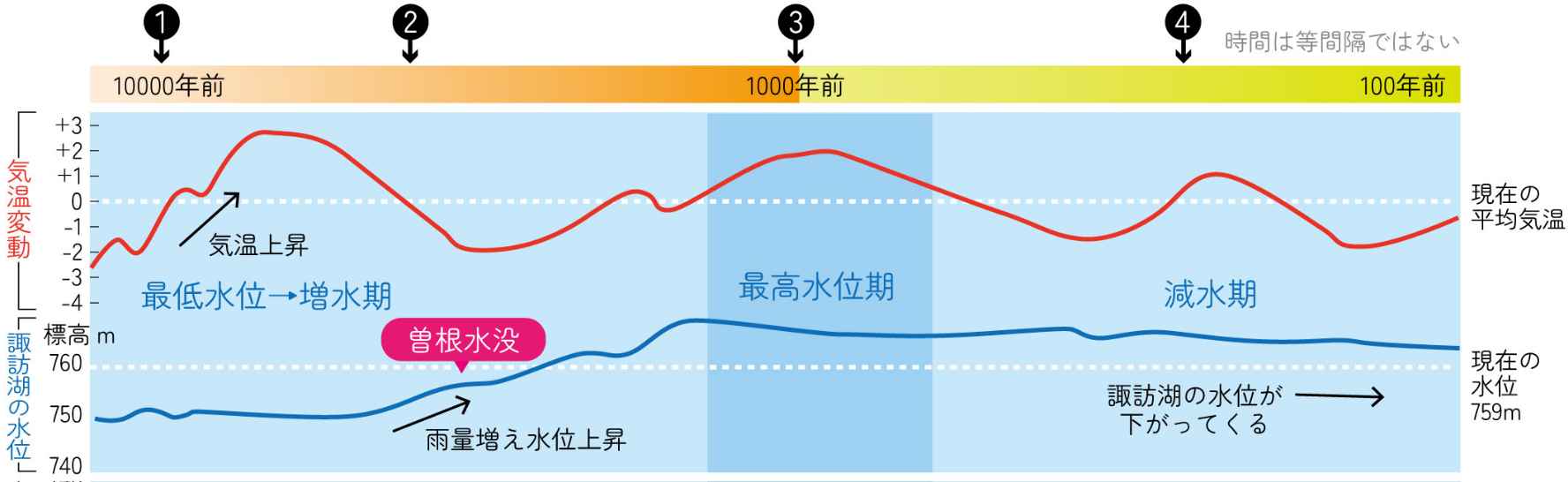

藤森の仮説は、発表当初は疑問視されていました。しかし、その25年後、地質学を専門とする中学校教師の小口徹が研究・調査を重ね、諏訪湖の水位や大きさが時代によって変化していたことを証明。藤森説を裏付けました。さらに2024年には、湖底のボーリング調査の成果として、信州大学と長野県環境保全研究所が諏訪湖の水位が変化していたことを確認。曽根の謎は解けたのです。

❶旧石器時代後半から縄文前期。諏訪湖の水位は現在より15mほど低く、曽根も陸地だった。

❷縄文時代後期から弥生時代中期。水位が上がり、曽根もこの頃水没したと考えられる。

❸古墳時代から平安時代中ごろ。もっとも水が多い時期で、水位は現在より5mほど高かった。諏訪湖も大きく、多くの場所が水の底だった。

❹中世から近世。減水期に入り、現在の諏訪湖に近い形ができあがった。

※水位変動と諏訪湖の形は小口徹(1988)「曽根遺跡からみた諏訪湖の水位変動」『諏訪郡史研究紀要』を元に作成

曽根遺跡の石器たち

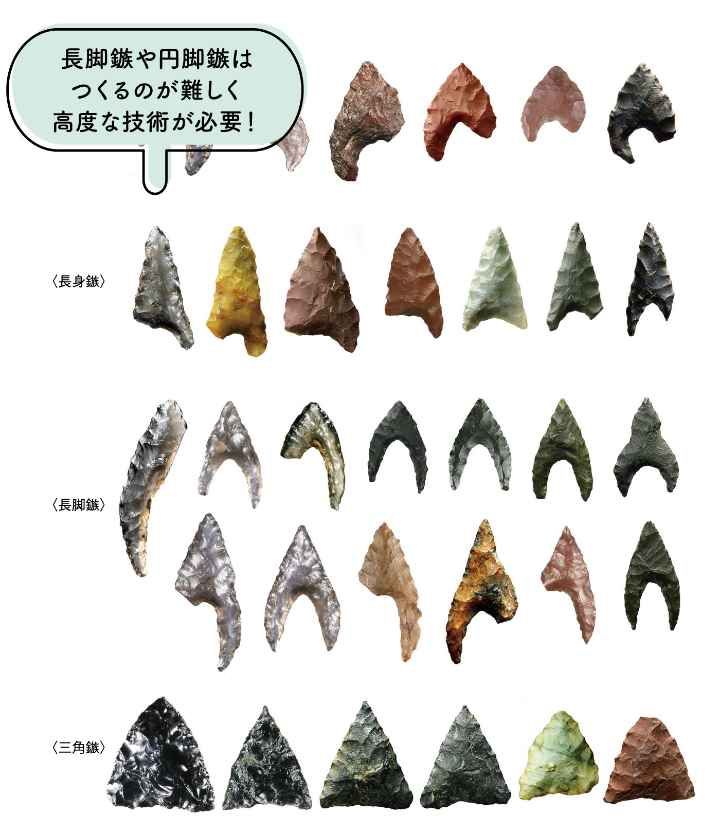

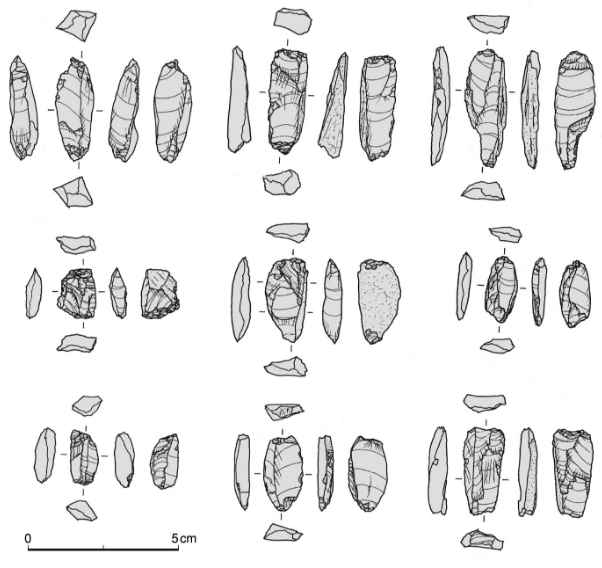

曽根遺跡ではさまざまな石器が見つかりました。象徴的なのは石鏃です。

石鏃:バリエーション豊かな

“日本一美しい石鏃”

曽根で見つかったもっとも多い石器が、矢の先につける石鏃。基本形は底辺も平らな三角形のものですが、曽根では底辺をえぐり、脚が生えたような形にした石鏃も多く見つかっています。

曽根の石鏃は素材のバリエーションも豊かで、高い製作技術が要求されるものも多く、“日本一美しい石鏃”と呼ばれています。

曽根の石鏃は素材のバリエーションも豊かで、高い製作技術が要求されるものも多く、“日本一美しい石鏃”と呼ばれています。

『諏訪湖底の狩人たち 曽根遺跡』)

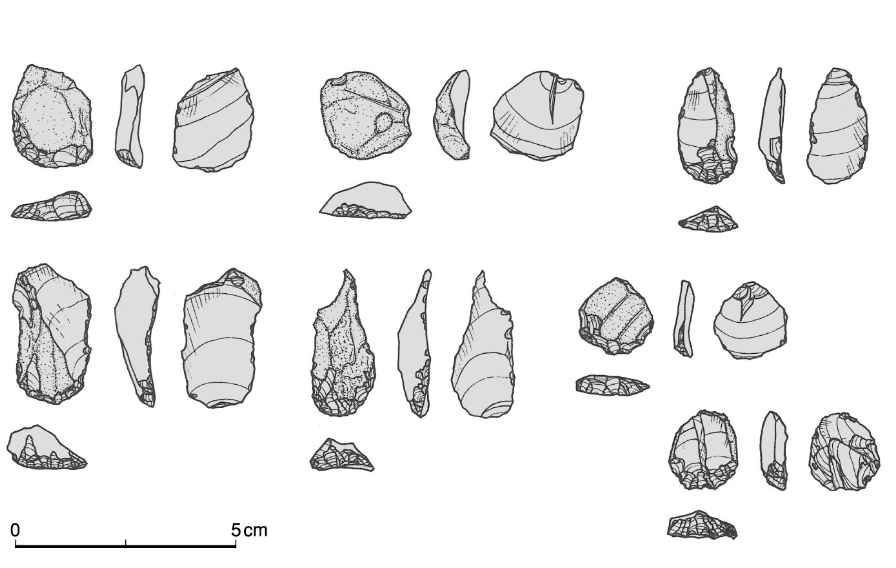

その他の石器:さまざまな種類が出土

掻器(そうき)

(新泉社2016

『諏訪湖底の狩人たち 曽根遺跡』)

『諏訪湖底の狩人たち 曽根遺跡』)

両極石器

(新泉社2016

『諏訪湖底の狩人たち 曽根遺跡』)

『諏訪湖底の狩人たち 曽根遺跡』)

[注釈] ※1 矢柄:矢じりや矢羽根を付ける矢の棒状の部分。

なぜたくさんの石器が?①

石器の材料の産地が近くにあった

当時の石器の素材=黒曜石

黒曜石はマグマが急激に冷えてできた火山岩。刃物のように鋭い割れ口になるため、加工しやすく石器の材料としてよく使われました。

黒曜石はマグマが急激に冷えてできた火山岩。刃物のように鋭い割れ口になるため、加工しやすく石器の材料としてよく使われました。

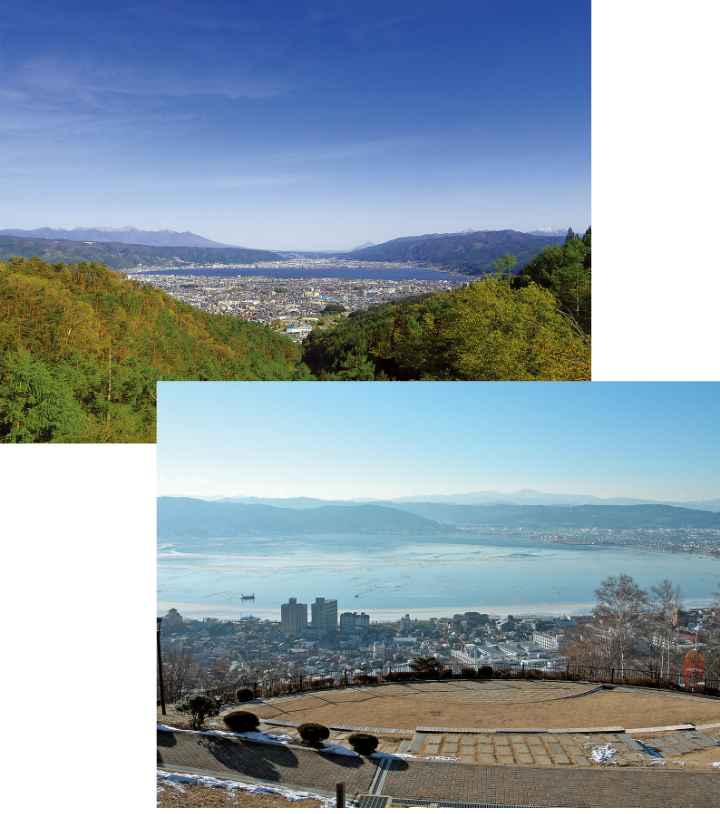

曽根の近くには黒曜石産地が

曽根の背後には、霧ヶ峰や和田峠といった国内屈指の黒曜石産地がありました。材料がたくさんあったので、盛んに石器が作られたのです。

曽根の背後には、霧ヶ峰や和田峠といった国内屈指の黒曜石産地がありました。材料がたくさんあったので、盛んに石器が作られたのです。

立石公園から見た曽根の位置(下)。

他の地域との交流も

曽根で見つかった石器は、すべて諏訪地域の黒曜石で作られているかというとそうではありません。伊那方面で採れる赤いチャート(※2)や木曽方面で採れる青いチャート、さらには岐阜で採れる下呂石(※3)、北陸に産地があるメノウを使った石器も見つかっています。こうした黒曜石以外の石の産地では、少数ながら曽根の特徴的な石鏃である長脚鏃や円脚鏃が見つかっており、曽根がさまざまな地域と石器でつながっていたことがうかがえます。諏訪湖を目指してやって来ました。

曽根特有の長脚鏃が見つかった遺跡。旧石器時代の人々が、広い範囲で交流していたことがうかがえる。

[注釈]

※2 チャート:岩石の一種。放散虫というプランクトンの殻が堆積して固まってできている。含まれる物質によってさまざまな色がある。

※3 下呂石:黒曜石同様、マグマが急激に冷却されてできた火山岩で、やはり石器の材料に使われた。黒曜石がガラスっぽい透明感があるが、下呂石はそうしたガラス感は薄い。

※2 チャート:岩石の一種。放散虫というプランクトンの殻が堆積して固まってできている。含まれる物質によってさまざまな色がある。

※3 下呂石:黒曜石同様、マグマが急激に冷却されてできた火山岩で、やはり石器の材料に使われた。黒曜石がガラスっぽい透明感があるが、下呂石はそうしたガラス感は薄い。

なぜたくさんの石器が?②

黒曜石以外にも弓矢づくりの素材が豊富

諏訪湖のほとりにあった曽根は、石鏃に使う黒曜石以外にも、弓矢の素材にも恵まれていました。矢柄に使う葦が豊富に生えていました。また、今も多くの水鳥がやってくる諏訪湖は、矢をまっすぐ飛ばすための鳥の羽も手に入れやすい場所でした。矢じりだけでなく、矢の素材が揃いやすい場所が曽根だったのです。

(新泉社2016『諏訪湖底の狩人たち 曽根遺跡』)

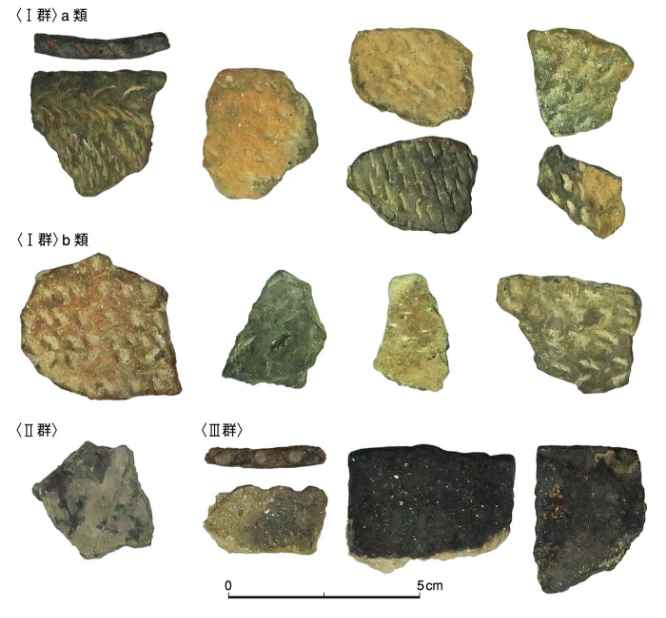

見つかった土器の文様も

弓矢の登場を象徴?

曽根遺跡からは、爪形文土器と呼ばれる特徴的な文様を付けた土器が見つかっています。土器に付いている半月形の文様が人の爪の形に見えるため、この名前が付けられました。しかし、実際には曽根の人々が人の爪を付けたとは思われません。

葦を半分に切ったときの形も爪のような半円形。土器の文様も、弓矢作りのムラを象徴するものだったのかもしれません。

葦を半分に切ったときの形も爪のような半円形。土器の文様も、弓矢作りのムラを象徴するものだったのかもしれません。

曽根は石器作りの学校だった?

たくさんの石屑からわかること

弓矢の素材に恵まれた曽根で、実際にたくさんの石鏃が作られていたことがわかる証拠が石屑や製作途中の石鏃です。3万点弱という膨大な数が見つかった石屑は、石鏃を作るときに出た屑です。大量の石屑があるということは、それだけたくさんの石鏃が作られていたことを示しています。製作途中の石鏃も、どこかから完成品が持ち込まれたわけでなく、この場所で石鏃をつくっていた証拠です。

下手くそな石鏃も!?

曽根の石鏃は“日本一美しい石鏃”と呼ばれていますが、たくさんの石鏃を一つひとつじっくり見ていくと、明らかに下手くそなものもあります。左右がアンバランスだったり、周辺しか加工していない、初心者が作ったんだろうと思われるものです。

他の地域から石材が持ち込まれていたことも踏まえて考えると、曽根では石鏃作りが上手な人がいろんな人に教えていたのではないか、という考えも浮かんできます。石材を持って各地からやってきた人々が、曽根で修行して技術を持ち帰っていたのかもしれません。

他の地域から石材が持ち込まれていたことも踏まえて考えると、曽根では石鏃作りが上手な人がいろんな人に教えていたのではないか、という考えも浮かんできます。石材を持って各地からやってきた人々が、曽根で修行して技術を持ち帰っていたのかもしれません。

(新泉社2016『諏訪湖底の狩人たち 曽根遺跡』)

(新泉社2016『諏訪湖底の狩人たち 曽根遺跡』)

その後の曽根遺跡と人々

曽根の危機

1万年以上湖底に眠っていた曽根遺跡ですが、高度経済成長期の昭和40年代に2度の破壊の危機がありました。

- 昭和42(1967)年

諏訪湖総合開発の治水対策のための堤防建設計画。 - 昭和43(1968)年

人工島を造る総合観光施設建設構想。

当時、長野県考古学会の会長だった藤森栄一が、曽根の保存運動を展開。昭和47(1972)年、曽根遺跡は諏訪市の指定史跡になり、保存されることに。

また、平成24(2012)年には藤森の採集した膨大な曽根遺跡の資料が、国登録有形文化財に認定されました。

また、平成24(2012)年には藤森の採集した膨大な曽根遺跡の資料が、国登録有形文化財に認定されました。

曽根、校歌に登場

曽根に危機が訪れた高度経済成長期は、人口増加により児童も増えました。それを受けて新設された小学校が城北小学校です。昭和40(1965)年、その校歌をつくったのが藤森栄一。2番の歌詞には曽根遺跡も登場します。

歌詞抜粋

茜さす湖 曽根の跡 かおる歴史を 心にきざみ

未来を開く このふるさとに われら ともそう 夢の灯を

発見者・橋本福松のその後

曽根遺跡を発見した青年教師・橋本福松は、多才な人でした。後に出版事業に夢を抱き、東京へ出ました。岩波書店を開いた岩波茂雄のもとで修業を積んで、大正11(1922)年に「古今書院」という、地理の専門書や歌集などを中心とする書籍の出版社を東京で創立しました。この出版社は現在まで続く老舗です。

ちなみに「古今書院」という会社の名付け親は、アララギ派の歌人・島木赤彦。橋本と親交があり、島木の臨終の間際に橋本が訪れた際、島木は声をあげて泣いたというエピソードが残るほどの仲でした。

ちなみに「古今書院」という会社の名付け親は、アララギ派の歌人・島木赤彦。橋本と親交があり、島木の臨終の間際に橋本が訪れた際、島木は声をあげて泣いたというエピソードが残るほどの仲でした。

(田中阿歌麿1914『諏訪湖』宮坂日新堂)